“介科学与工程全国重点实验室”的前身和发展要追溯到半个世纪之前。1986年在联合国项目的资助下,化工冶金所流态化实验室升级为中科院多相反应开放实验室,首届主任为郭慕孙院士。2001年更名为中科院多相反应重点实验室。经科技部批准,2006年开始筹建并于2009年正式升级为多相复杂系统国家重点实验室,首届主任为李静海院士。2022年经中科院批准重组为介科学与工程重点实验室,2023年获批建设全国重点实验室。实验室现任学委会主任刘中民院士,学委会副主任韩布兴院士和谢在库院士,主任杨宁研究员,副主任杨亚锋研究员、刘艳荣研究员和姚明水研究员。

图1. 实验室发展历程实验室聚焦国家“双碳”目标,发展介科学理论与方法,突破能源、资源等领域的低碳智能重大变革性技术,支撑过程工业低碳再造,引领过程工程学科创新发展。结合依托单位的研究基础、特色与优势。

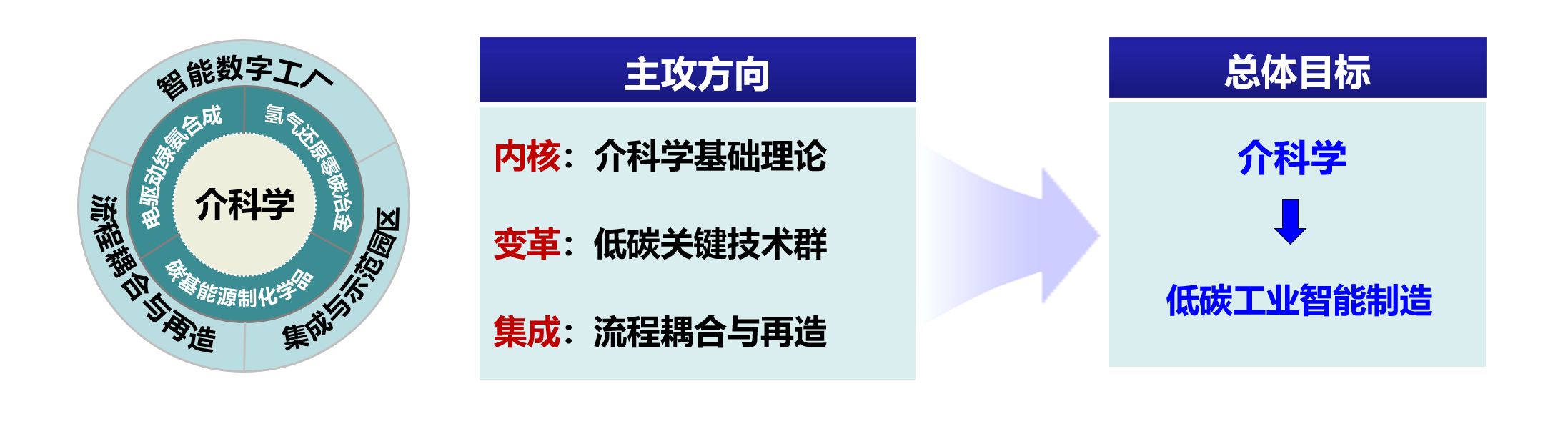

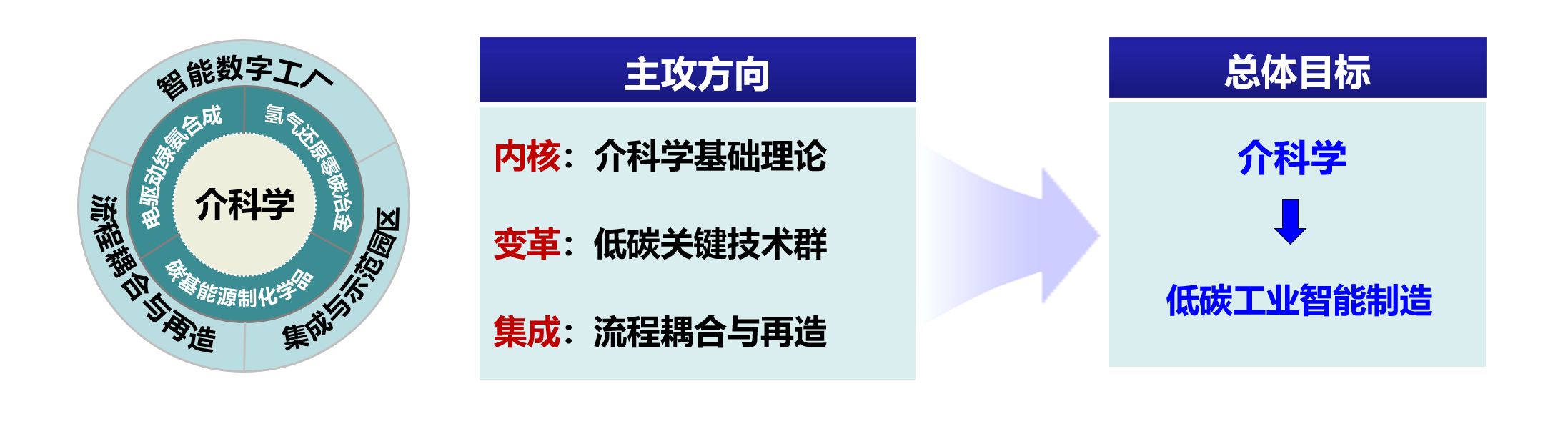

实验室科研布局包括:介科学理论与方法、低碳过程关键技术群和过程耦合与系统集成,这三方面向既聚焦各自的研究方向,又相互协作实现从理论、技术到创新的贯通式发展。重点部署的研究方向及其理论方法和技术路线分述如下:

图2. 实验室的科研布局1. 发展介科学理论与方法,支撑低碳重大应用:在介科学理论研究的成果基础上,探索机理性可解释人工智能、变分多尺度和粗粒化等前沿模拟分析方法及其有机结合,建立突破性的高效高精度计算模型与算法,发布大型系列软件,建立相应的物性、装备和生产运行数据库。基于介科学方法与自主模拟软件体系建立虚拟过程工程技术平台,铸就低碳过程和过程工业再造的智能内核,推动其研发和生产模式变革。

2. 建立低碳关键技术群:过程工业流程长且产品门类极为复杂,CO2排放总量高且去除难度大。比如:过程工业的原油、煤炭、矿物年消耗量分别为6亿、3亿和20亿吨,CO2年排放分别为13.6亿、5.4亿和24亿吨,急需发展变革性低碳技术。为此,结合实验室的研发基础和相关的介科学研究进展,将重点突破碳基能源制化学品变革性技术、铁矿提质与低碳冶炼变革性技术、近零碳电炉高效冶炼技术、基于CO2原位捕集的水泥生产新工艺,从工艺源头实现低碳过程的流程再造。

3. 发展过程耦合与系统集成方法,实现碳排放-质量-成本-效率综合最优:发展全过程绿色度、碳排放和碳足迹的定量评价方法。针对典型工业过程的耦合及生态工业园区,如新能源发电(热)-电解水制氢-炼油-化工-CCUS-废弃物循环等,考虑能效、资源利用率、绿色度、经济性、碳排放等多个目标,发展基于智能算法的多目标优化方法,获得最优解,指导低碳技术的开发和实际工业应用。

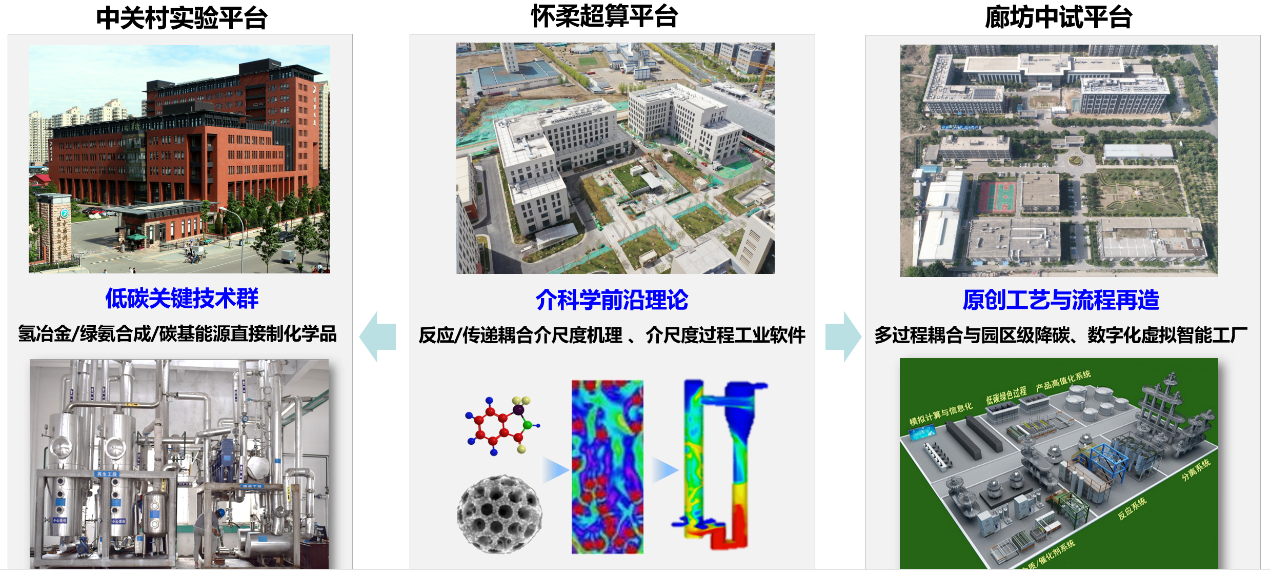

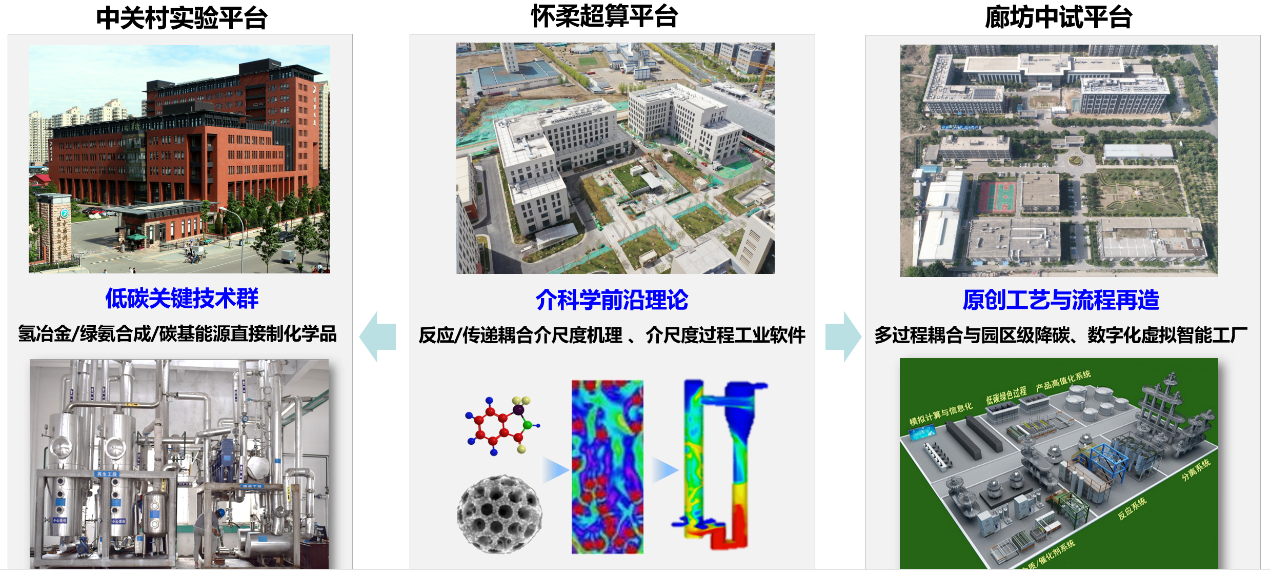

实验室有3个研究平台:中关村实验平台、怀柔超算平台和廊坊中试平台。其中:中关村实验平台为集中于低碳关键技术群的核心研发实验中心;怀柔超算平台为面向介科学前沿理论的模拟计算和仿真中心,也是科教融合中心;廊坊中试平台为原创工艺和流程再造的工程试验中心。3个中心的“三位一体”研究体系,提升了对重点方向、重大任务的支撑保障能力。

图3. 实验室的研究平台